Биологи из США обнаружили, что рыжие вечерницы во время охоты могут полагаться не только на эхолокацию, но и на зрение, что повышает эффективность охоты. Выслеживая добычу при свете, вечерницы реже издают эхолокационные сигналы, но при этом приближаются к жертве в полтора раза быстрее, чем в темноте.

Летучие мыши ориентируются в основном с помощью эхолокации: издают ультразвуковые сигналы и слушают отраженное от предметов и живых существ эхо. Это помогает им перемещаться и охотиться в темноте, имея не слишком острое зрение. Впрочем, до наступления темноты летучие мыши могут не только слышать, но и видеть доб

...

Читать дальше »

|

Авторы также проанализировали протеом — набор всех белков — Pseudogymnoascus destructans и увеличили число белков с присвоенными функциональными категориями почти в шесть раз. Вероятно, эти белки могут играть ключевую роль в заражении летучих мышей. Полученные данные проливают свет на происхождение и жизнедеятельность возбудителя синдрома белого носа и будут полезны при разработке лечения этого заболевания.

Летучие мыши опыляют растения, распространяя их семена, а также регулируют численность насекомых-вредителей, например, моли и медведки. Однако в последние годы

...

Читать дальше »

|

Биологи систематизировали виды блох в России, обнаружив новые для некоторых регионов, а также выяснили, что эти насекомые, хоть и не нападают на человека, поддерживают циркуляцию болезней внутри колоний мышей, что в конечном итоге может способствовать выходу вирусов и бактерий за пределы популяции.

В последние несколько лет ученые уделяют все больше внимания исследованию летучих мышей. Катализатором этого интереса стала глобальная пандемия Covid-19, которую вызвал вирус SARS-CoV-2, предположительно передавшийся человеку от летучих мышей либо напрямую, либо через промежуточного хозяина. Именно эту гипотезу

...

Читать дальше »

|

Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.

Многие летучие мыши — социальные животные. Они живут группами и часто совместно ищут пропитание. Однако ночной образ жизни затрудняет изучение их поведения. Исследователи из Германии установили ИК-камеру с датчиком движения в дупле дерева в тропическом лесу провинции Гуанакасте в Коста-Рике, чтобы пронаблюдать за се

...

Читать дальше »

|

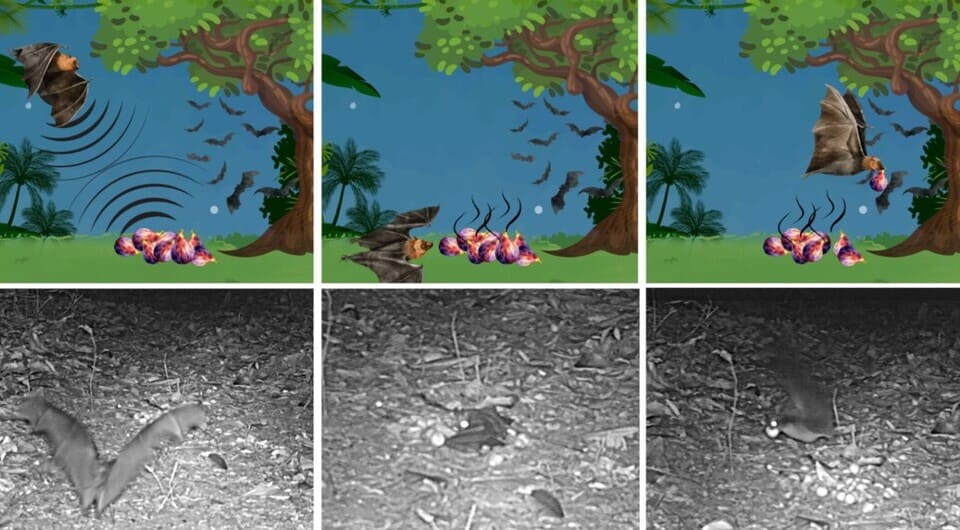

Зоологи обнаружили свидетельства, что плодоядные летучие мыши по крайней мере иногда подбирают пищу с земли. В феврале 2024 года исследователи с помощью камер-ловушек, установленных в тропическом лесу Коста-Рики, запечатлели пять случаев, когда листоносы двух видов садились на кучу опавших плодов (или рядом с ней), выбирали один по запаху, хватали его пастью и улетали.

Как отмечается в статье для журнала Biotropica, несмотря на скромный размер выборки, такое поведение может быть широко распространенным. Не исключено, что оно помогает летучим мышам избежать конкуренции с сородичами, которые кормятся в кронах.

<

...

Читать дальше »

|

Летучие мыши Trachops cirrhosus способны различать брачные призывы лягушек и жаб и использовать их для охоты и поиска пищи. Опытные особи этого вида безошибочно определяют съедобные виды амфибий, в то время как молодые особи такой способностью не обладают, показали результаты нового исследования.

Эти хищники обитают в Центральной и Южной Америке и питаются местными амфибиями. Однако не все из них подходят на роль добычи — некото

...

Читать дальше »

|

Рукокрылые — единственные млекопитающие, способные к активному полету: они самостоятельно создают подъемную силу и управляют движением в воздухе за счет энергии сокращений мышц. Их крылья, эхолокация и маневренность давно стали объектом исследований.

Но одна «суперсила» этих животных долго оставалась загадкой: как у них получается пить воду в полете и не сбиваться с курса? Теперь ученые нашли ответ. Для большинства животных водоемы — опасное место, где легко можно отвлечься и стать добычей. Однако некоторые рукокрылые (Chiroptera) научились обходить эту проблем

...

Читать дальше »

|

Исследование, статья о котором вышла в журнале iScience, провела группа зоологов и нейробиологов из Тель-Авивского университета (Израиль). Чтобы изучить роль хвоста в жизни Rhinopoma microphyllum, специалисты разработали два типа поведенческих тестов.

В первой серии экспериментов подопытными стали шесть больших мышехвостов. Исследователи помещали животных в вертикальный лабиринт, усеянный разным количеством препятствий, по которому нужно было передвигаться, пятясь назад. Все происходившее снимали на видео.

Выяснилось, что рукокрылые действительно используют свой хвост как тактильный сенсор — размахив

...

Читать дальше »

|

Обыкновенные ночницы (Nyctalus noctula), одни из самых крупных летучих мышей в Европе, обладают уникальным способом преодолевать огромные расстояния во время миграции. Исследователи из Института Макса Планка выяснили, что эти млекопитающие используют для передвижения воздушные потоки, создаваемые бурями, и могут преодолевать до 383 километров за одну ночь. Работа опубликована в журнале Science.

Весной самки ночниц просыпаются после зимней спячки и отправляются к местам своего рождения на северо-восток Европы, чтобы создать свои материнские колонии. В пути они не могут запасать жир, как

...

Читать дальше »

|

Зоологи из Германии и Израиля выяснили, что летучие мыши могут использовать когнитивные эхолокационные карты для навигации и ориентирования на местности на больших расстояниях. В экспериментах средиземноморские нетопыри пролетели три километра и вернулись в гнездо после того, как ученые заклеили им глаза пластырем.

Летучие мыши и другие рукокрылые используют эхолокацию, чтобы огибать препятствия во время полета и ловить добычу. Считается, что эхолокация позволяет обнаруживать объекты лишь на небольшом расстоянии, поэтому рукокрылые также опираются на зрение, обоняние и геомагнитное поле. Впрочем, некоторые виды рук

...

Читать дальше »

|

|