« 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 19 20 »

Открытие новых видов в наше время – не редкость. Но обычно у ученых получается обнаружить не более нескольких видов, и чаще их представители относятся к беспозвоночным животным. В этот раз получилось иначе – ученые открыли в Мьянме 19 видов гекконов, которые обитают на совсем небольшой территории рядом друг с другом. Новость об этом опубликована на сайте New Scientist.

В ходе первой экспедиции, в 2016 году, исследователи обнаружили в Мьянме 15 видов гекконов, а помимо них еще ранее неизвестных змей и лягушек. В последующей экспедиции к уже открытым видам они добавили еще четыре. Большинство из найденных животных принадлежат к роду кривопалых гекк

...

Читать дальше »

|

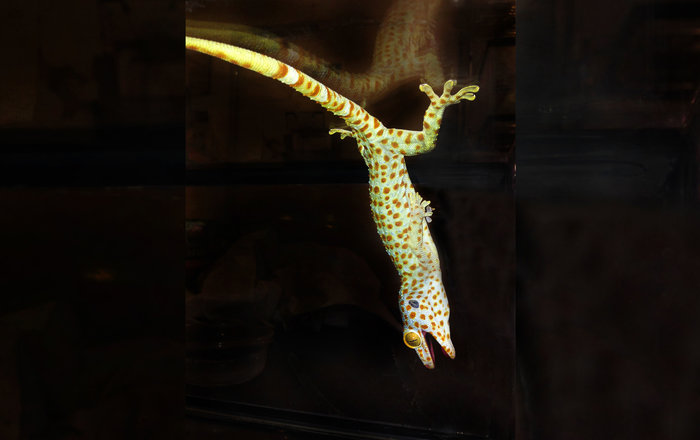

Биологи из США выяснили, зачем гекконам такой большой запас прочности по «прилипанию» к поверхностям. Если геккон сидит на ровной вертикальной стене, силы адгезии его лапок достаточно, чтобы удержать в сто раз больший вес. Однако если геккон в своей естественной среде обитания прыгнет и приземлится на лист дерева, этот запас ему очень пригодится.

Ученые смоделировали прыжок геккона и рассчитали, что в реальной ситуации силы адгезии едва хватит на то, чтобы зацепиться при приземлении. Научная статья с расчетами опубликована в журнале Journal of The Royal Society Interface. Гекконы обладают уникальной способностью удерживаться на отвесных поверхнос

...

Читать дальше »

|

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде, Университета Калгари и Корнеллского университета выяснили, при каких обстоятельствах гекконам приходится по максимуму использовать цепкость своих лап. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.

Многие гекконы обитают на деревьях и могут бегать по листьям и стволам, по гладкому стеклу и потолку, причем в таком положении они могут удерживать вес, намного превышающий их собственный. Это возможно благодаря особым щетинкам на лапах геккона, которые для связи с любой поверхностью задействуют силы межмолекулярного взаимодействия — силы Ван-дер-Ваальса.

Авто

...

Читать дальше »

|

Редкий вид хвостатых амфибий с экзотическим именем «человеческая рыбка» находится под особым вниманием биологов. Изучая жизнь этих земноводных, специалисты получили новые данные: оказывается, амфибия способна жить на большей, чем считалось ранее, глубине.

Официальное название «человеческой рыбки» — европейский протей (Proteus anguinus). «Кличку» земноводное получило из-за своей бледно-розовой кожи, напоминающей цвет тела человека. В длину животные достигают примерно 30 см при массе до 20 граммов. Эти хвостатые амфибии являются эндемиками западной части Балканского полуострова; в дикой

...

Читать дальше »

|

Австралийские ученые выяснили механизм превращения генетических самцов бородатых ящериц в самок. Все дело в недостаточно «зрелой» РНК регуляторных генов. Как и у нас, у обитающих в пустынях Центральной Австралии бородатых агам (Pogona vitticeps) пол определяется набором хромосом, доставшимся от родителей.

Правда, у них самцы несут две одинаковые половые хромосомы (ZZ), а самки – разные (ZW). Но еще интереснее становится при повышенной (больше 32 °С) температуре инкубации яиц этих ящериц: самками вырастают все, независимо от набора хромосом.

В журнале Science Advances опубликована статья Иры Девесон (Ira Deveson) и ее коллег из а

...

Читать дальше »

|

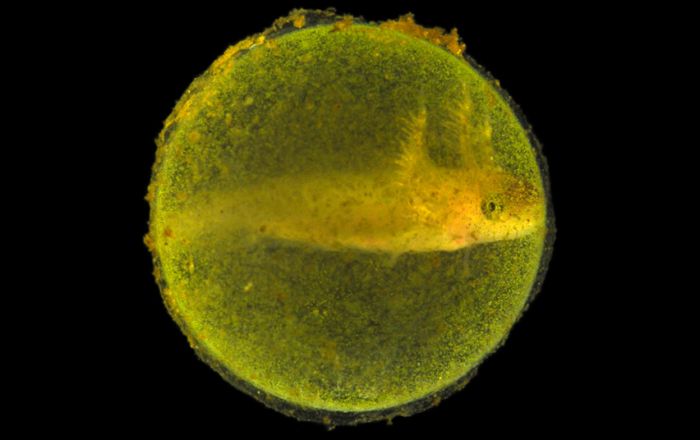

Мало какие животные способны на фотосинтез и до последнего момента это считалось непосильной задачей для позвоночных. Однако жёлтопятнистая амбистома Ambystoma maculatuma, вид саламандр, распространенный в Северной Америке, может использовать солнечный свет для создания энергии. Фотосинтез у саламандры возможен только в стадии эмбриона благодаря симбиотическим отношениям с водорослями.

Исследователи обнаружили, что когда крошечная саламандра развивается внутри яйца, водоросли проникают в яйцо и сам эмбрион. Там и происходят взаимовыгодные отношения, основанные на азоте и кислороде. Попав в яйцо саламандры, водоросли прицепляются к ее митохондрии. Митохондри

...

Читать дальше »

|

Американские биологи на генетическом уровне исследовали необычный пример сосуществования организмов — саламандры и водоросли. Результаты своих наблюдений они опубликовали в журнале eLife. Ранее ученые установили, что зеленая водоросль Oophila amblystomatis поселяется в клетках икринок и эмбриона желтопятнистой амбистомы Ambystoma maculatum.

При этом водоросль снабжает развивающиеся организмы кислородом и потребляет углекислый газ. Однако оставалось неизвестным, каким образом водорослям удается обходить защитные системы организма саламандр. Авторы исследования сравнили результаты секвенирования РНК зародышей саламандр с поселившимися в клетках водоросля

...

Читать дальше »

|

Численность самых крупных саламандр Европы, Salamandra salamandra, стремительно уменьшается из-за грибка, защиту от которого они не могут выработать. О том, почему так происходит и что ждет этих животных в будущем, группа бельгийских и швейцарских ученых рассказала в статье, опубликованной журналом Nature.

В ходе двухлетнего исследования биологи выяснили, что споры грибка, поражающего саламандр, Batrachochytrium salamandrivorans, могут переноситься двумя другими видами земноводных и птицами и выживать в воде несколько месяцев. По мнению исследователей, грибок мог попасть в Европу вместе с его переносчиками, саламандрами и тритонами, привезенными из Азии в ка

...

Читать дальше »

|

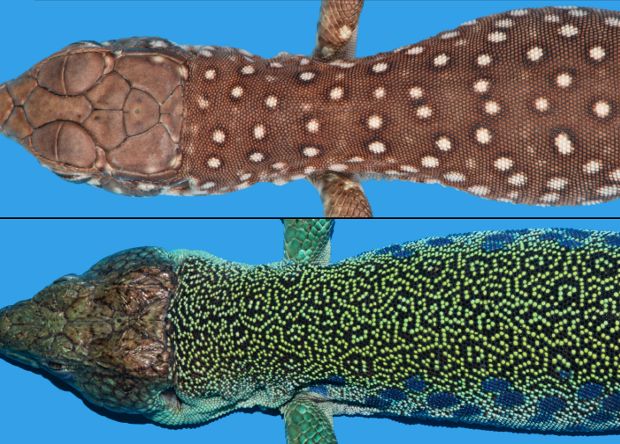

Швейцарские ученые в сотрудничестве с исследователями из СПбГУ и Сколково обнаружили в природе редкий пример перехода от непрерывных процессов к дискретным. Узор молодых глазчатых ящериц описывается системой уравнений Тьюринга, в то время как лабиринтообразная окраска взрослых особей строится по принципу дискретной модели клеточного автомата фон Неймана — чешуйки меняют цвет в зависимости от их окружения.

Многие позвоночные несут на коже разнообразные узоры, которые в зависимости от видовой принадлежности особи, индивидуальных особенностей или участка тела выглядят по-разному: пятна, полоски, кольца, мозаичные узоры и тому подобное. У некоторых видов д

...

Читать дальше »

|

Российские и Швейцарские ученые выяснили, что формирование сложного окраса ящериц подчиняется математическим моделям фон Неймана и Тьюринга. Одна из них — клеточный автомат — представляет собой решетку ячеек, каждая из которых может находиться в одном из двух состояний.

Молодые особи юго-западных европейских ящериц имеют не такой окрас, как у взрослых животных. Ученые заметили, что изменение цветов чешуек с возрастом происходит по определенным правилам и зависит от того, в какой цвет окрашены соседние чешуйки. В результате могут возникнуть сложные узоры. Однако в этот процесс вмешивается и другой механизм — пигменты проникают в различные уч

...

Читать дальше »

|

|