В природе средняя продолжительность жизни гренландских китов составляет около 100 лет. При этом отдельные особи могут жить более 200 лет, что среди позвоночных животных — большая редкость. Хотя оценки могут быть неточными, в 2013 году исследователи документально подтвердили существование не менее 15-20 гренландских китов старше 100 лет.

Будучи претендентом на звание самого долгоживущего млекопитающего, наравне с гренландской полярной акулой Somniosus microcephalus, чей возраст может составлять от 272 до 512 лет, гренландский кит привлек внимание международной исследовательской группы под руководством Дениса

...

Читать дальше »

|

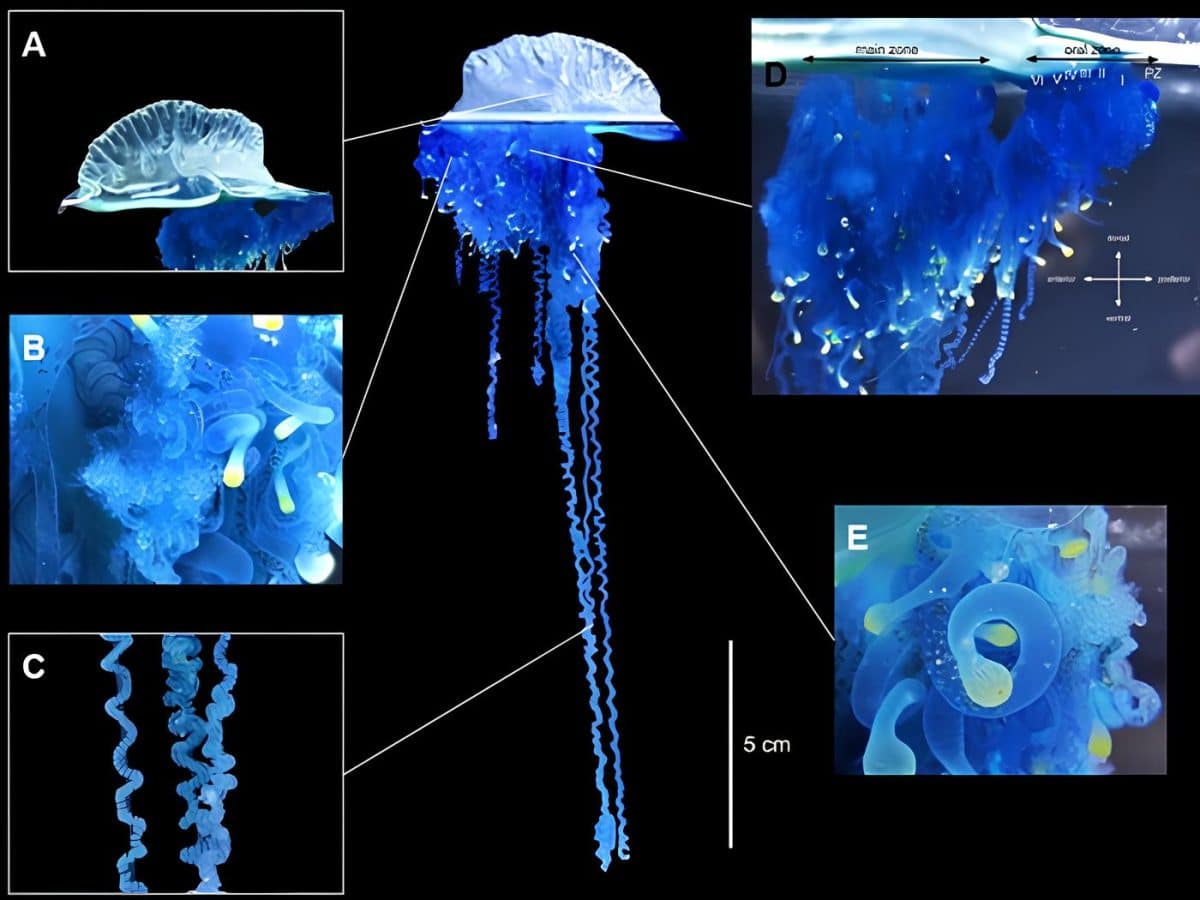

В последние несколько лет неоднократно появлялись научные работы, авторы которых описывали редких или по каким-то причинам необычных медуз.

Например, три года назад у берегов Папуа — Новая Гвинея обнаружили представителя вида Chirodectes maculatus, для описания которого в 2005 году ученые использовали засушенный образец, пойманный на восемь лет раньше. А в Италии океанологи «встретились» с медузой возрастом около 66 миллионов лет.

Студенты-исследователи из японского Университета Тохоку опубликовали статью с описанием Physalia mikazuki — нового вида ядовитой физалии, которы

...

Читать дальше »

|

В море Уэдделла, что у берегов Антарктиды, в 2017 году откололся айсберг A-68 площадью 5800 квадратных километров. Освободилась большая площадь малоизученного полярного моря, в 2019 году туда отправилась научная экспедиция на южноафриканском корабле S. A. Agulhas II. Материалы, добытые учеными тогда, описывают до сих пор.

Морская экспедиция с помощью подводного аппарата Lassie обнаружила поселение Lindbergichthys nudifrons, или «лысой нототении-звездочета». Это маленькая, не более 19 сантиметров в длину, рыба, обитающая в холодных водах Южного океана. Рыба держится у дна, питается коль

...

Читать дальше »

|

В 1940-х годах в американском штате Монтана, в геологической формации Хелл-Крик, палеонтологи нашли череп небольшого динозавра. Сперва предположили, что он принадлежал хищнику Gorgosaurus. Однако позже научное сообщество склонилось к версии, что это молодой, не до конца сформировавшийся Tyrannosaurus rex.

Спустя почти 50 лет гипотезу подвергли сомнению. Группа исследователей предложила иную точку зрения. Они изучили череп и пришли к выводу, что это не юная, а взрослая особь совершенно нового, более мелкого вида Nanotyrannus lancensis. Этот вид относится к роду Nanotyrannus, который входит в состав группы тира

...

Читать дальше »

|

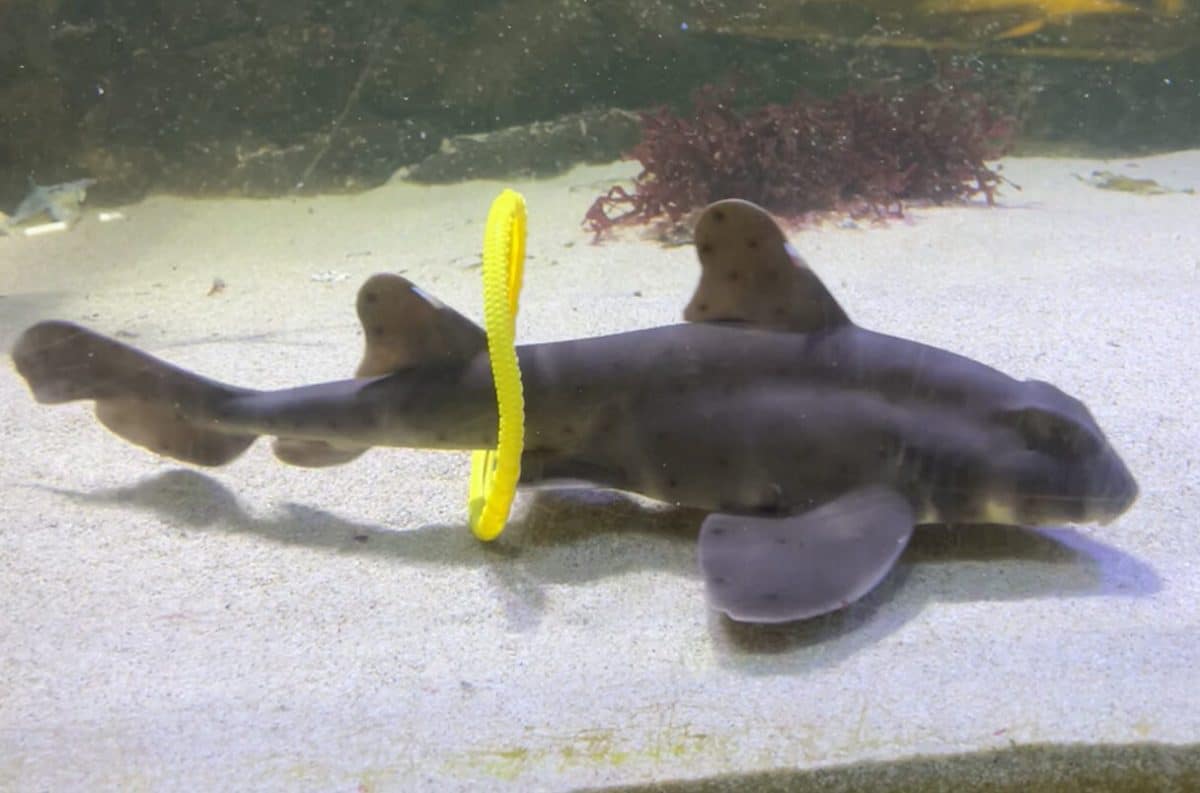

Биолог Отем Смит давно заметила, как содержащиеся в морских аквариумах акулы и скаты часто подолгу лежат на дне, словно заскучав. У исследовательницы возникла идея попытаться разнообразить их жизнь, обогатив среду обитания с помощью игрушек.

Разного рода предметы для игр в таких целях часто дают находящимся в неволе млекопитающим и птицам для повышения их благополучия. Но рыб, как правило, считают недостаточно интеллектуальными, чтобы нуждаться в такого рода стимулах.

Провести эксперимент согласились в морском аквариуме Cabrillo Marine в Лос-Анжедесе. Его участниками стали 13 пластиножаберных рыб, в том чи

...

Читать дальше »

|

В 2002 году на останках серого кита у берегов Северной Америки, на глубине 2800 метров, нашли странных существ, до того неизвестных науке, — оседаксов. Это род многощетинковых червей, чье название переводится как «костоеды».

Они (а точнее — их самки, поскольку самцы практически паразитируют, проживая внутри самок) едят кости без использования рта, у них нет ануса и общепринятой пищеварительной системы. Питаются они через корнеподобные выросты, которыми прикрепляются к костям погибших китов. В выростах живут протеобактерии-симбионты, разлагающие питательные вещества из косте

...

Читать дальше »

|

Российский биохимик случайно нашёл неизвестные науке микроводоросли на обычном рынке. О своей находке Life.ru рассказал кандидат биохимических наук, член учёного совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев.

Учёный отправился на рынок за нанохлоропсисом (Nanochloropsis sp.) — типовой зелёной микроводорослью, которая хорошо знакома, например, аквариумистам — её используют как корм для рыбок. Уже в лабораторных условиях выяснилось, что это не монокультура нанохлоропсиса, а смесь четырёх разных микроводорослей. Одну из них отобрали для более подробного изучения.

В процессе работы нас подж

...

Читать дальше »

|

Герпетологи обнаружили, что прежде чем проглотить пойманную лягушку-древолаза Ameerega trivittata, псевдокоралловые змеи Erythrolamprus reginae несколько раз протаскивают ее по субстрату, удерживая в пасти. Вероятно, так они стирают с этих амфибий ядовитые кожные выделения.

При этом защитные механизмы E. reginae от яда древолазов не ограничиваются поведением. Как показали эксперименты, белки в печени этих змей подавляют активность большинства липофильных алкалоидов из кожных желез A. trivittata (а замены аминокислот в натриевом канале NaV1.4, вероятно, защищают их от яда других амфибий — жаб). Впрочем, несмот

...

Читать дальше »

|

Палеонтологи описали древний вид шалашников, который жил в Новой Зеландии 16-19 миллионов лет назад. Он получил название Aeviperditus gracilis. Для сравнения, в наши дни шалашники обитают только в Австралии и на Новой Гвинее.

По оценкам первооткрывателей, A. gracilis весил всего около 33 грамм — то есть был в два-три раза легче самого мелкого из ныне живущих родственников. Не исключено, что самцы этого вида, подобно самцам современных шалашников, строили беседки из веток для привлечения самок и украшали их яркоокрашенными предметами. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Historical Biology

...

Читать дальше »

|

Генетики прочитали и проанализировали полный геном почти 250 вымирающих желтоглазых пингвинов и пришли к выводу, что этот вид стоит разделить на три отдельных подвида, эволюционные линии которых разделились несколько тысяч лет назад.

Самый северный из них обитает на Южном острове Новой Зеландии и находится под угрозой полного исчезновения, так как, по последним оценкам, там гнездятся уже меньше 150 пар этих пингвинов, а больше 80 процентов их птенцов не доживают до половой зрелости. Многие из них гибнут из-за респираторной вирусной инфекции, от которой страдает в первую очередь этот северный подвид, что, возможно,

...

Читать дальше »

|

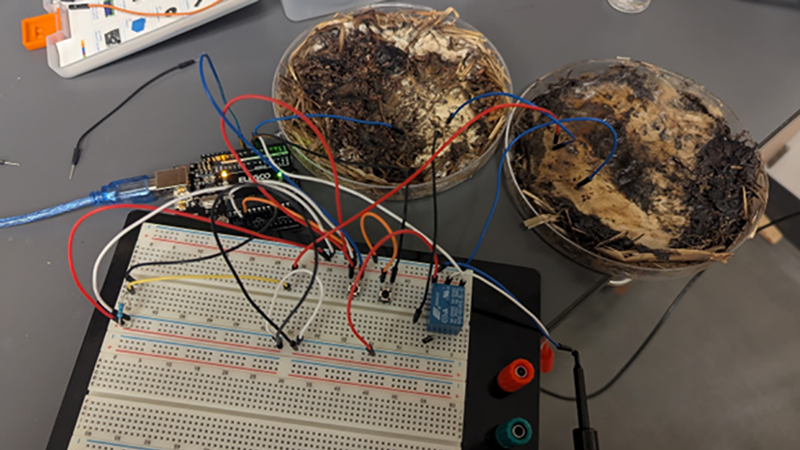

В последние годы учёные активно исследуют возможность использования в электронике грибного мицелия как естественной нейронной сети. С его помощью электроника может стать биоразлагаемой и энергоэффективной, создав основу для высокопроизводительных вычислений будущего, где обычная компостная куча сможет стать элементом кластера.

Традиционные полупроводники на всех этапах обработки требуют огромных энергозатрат и наносят вред окружающей среде, тогда как грибные структуры предлагают экологически чистый и менее затратный с точки зрения потребления энергии подход к обработке и хранению данных. В новом исследовании

...

Читать дальше »

|

|