« 1 2 ... 36 37 38 39 40 ... 118 119 »

Лучшим модельным организмом для изучения моногамных отношений считаются желтобрюхие полевки — маленькие грызуны, которых удобно выращивать в лаборатории. Но в животном мире долговременные союзы образуют не только полевки, но и некоторые виды птиц; однако данных о том, как они формируют и поддерживают пары, меньше, потому что следить за ними намного труднее, чем за полевками.

Американский орнитолог Клэр Тейтельбаум (Claire S. Teitelbaum) и ее коллеги с 2001 года наблюдали за дикими американскими журавлями — редкими белыми птицами, поголовье которых в мире исчисляется всего лишь сотнями особей. На птицах закрепляли GPS-датчики и следили за их перем

...

Читать дальше »

|

Странствующие голуби, численность которых в одно время оценивалась в миллиарды особей, исчезли буквально за полвека. Причин этого было предложено немало, но оставалось загадкой, почему же они не смогли восстановиться из небольших уцелевших популяций. В статье, опубликованной в Science, ученые показали, что причиной стала чрезмерная адаптация этих голубей к жизни в крупной стае.

Странствующий голубь Ectopistes migratorius знаменит своей историей — прежде его численность в Северной Америке насчитывала от 2 до 5 миллиардов особей, но, начиная с середины 19 века, она начала сокращаться, а в начале XX века голубь исчез окончательно. В качестве причин, связа

...

Читать дальше »

|

В северо-западной Гренландии, Северо-Восточной Сибири и северной Канаде обитают белые гуси (лат. Anser caerulescens). Они живут огромными колониями, насчитывающими десятки тысяч особей. В мае у них начинается сезон размножения, летом они заботятся о вылупившемся потомстве, а с наступлением холодов перемещаются в регионы, расположенные южнее. В далекий путь вместе с родителями отправляются и птенцы: они способны летать уже с 6-недельного возраста.

Канадские белые гуси летят в США. Видео, снятое на одном из озер в провинции Квебек, показывает момент начала зимней миграции. Часть стаи уже поднялась в воздух, и когда она пролетае

...

Читать дальше »

|

Обитающие в засушливых районах Австралии хохлатые голуби Ocyphaps lophotes – довольно близкие родственники наших сизых и способны понимать друг друга «без всяких слов», реагируя на хлопки крыльев соседок, взлетающих при опасности. Об этом сообщается в статье Тревора Мюррэя (Trevor Murray) и его коллег из Австралийского национального университета, опубликованной журналом Current Biology.

Стоит сказать, что «невербальные» коммуникации довольно распространены в животном мире. Все они в движении производят звуки, которые могут быть полезны тому, кто умеет их понимать. Некоторые птицы, например южноамериканские корольки-манакины, исп

...

Читать дальше »

|

Какаду Гоффина в природе не используют орудия труда и не изготавливают их, но в лабораторных условиях демонстрируют потрясающие способности, на ходу изобретая способы решения задач, которые требуют применения относительно сложных орудий. В новом эксперименте когнитивные биологи из Венского университета и Венского ветеринарного университета доказали, что какаду обладают пространственным мышлением и имеют интуитивное представление о подобии и симметрии.

Животным нужно было подобрать предмет так, чтобы он прошел в отверстие сложной формы. Какаду не просто справились с заданием; чтобы поместить предмет в отверстие, им понадобилось меньше попыток, чем многим прим

...

Читать дальше »

|

Животные порой вырабатывают совершенно невероятные брачные ритуалы, но конкретно птицы могут дать кому угодно сто очков вперёд. Каждый отдельный вид имеет свои традиции ухаживания за противоположным полом, включающие в себя прихорашивание, флирт и ценные подарки. А уж какие у птиц песни и танцы… людям до них ой как далеко. Впрочем, иногда партнёра достаточно просто хорошенько накормить.

Красношапочная пипра выделяется не только замысловатым названием. Когда дело доходит до танцев, этой птичке позавидовал бы и Майкл Джексон! Чтобы привлечь самку, самец может запрыгнуть на веточку и передвигаться по ней «лунной походкой» туда-сюда, совершая

...

Читать дальше »

|

Обычные вороны умеют строить долгосрочные планы, исполнять их и менять их при необходимости, что в очередной раз сближает в интеллектуальном плане с человеком и шимпанзе, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Мы очень долго думали, что животные не пользуются памятью, подобно человеку, а постоянно живут в настоящем, заботясь только о том, что сейчас происходит вокруг них. Наблюдения за приматами и воронами ставят под сомнение эту идею и говорят о том, что некоторые виды животных умеют строить планы на будущее не хуже, чем это делают четырехлетние дети", — комментирует открытие Маркус Бёкле (Markus Boeckle), нейрофизиолог из Ке

...

Читать дальше »

|

Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) умеет свинговать, как джазовые музыканты. Изучив ритмические характеристики пения обыкновенного соловья, немецкие ученые выяснили, что для того, чтобы привлечь внимание слушателей, соловей может замедлять и ускорять ритм своих песен. Препринт статьи доступен на сайте bioRxiv.

Задача любого музыкального произведения — воздействовать на восприятие своих слушателей, привлечь их внимание, заставить думать и чувствовать. По мнению музыкальных психологов, музыку делает привлекательной динамично колеблющаяся предсказуемость — чередование простых, стереотипных мотивов и неожиданных вставок, способных вызвать напря

...

Читать дальше »

|

Отряд богомоловых (Mantodea) включает в себя около трех тысяч видов. Свое название эти беспозвоночные получили благодаря строению передних хватательных ног, покрытых острыми шипами: в состоянии покоя голень остается вложенной в желобок на бедре по аналогии с перочинным ножом, но в засаде выдвигается, напоминая согнутые в молитве руки.

Также Mantodea считаются единственными насекомыми, которые способны заглянуть себе за спину. При сравнительно крупном теле (до 11 сантиметров в длину) богомолы ведут хищный образ жизни. Основу их рациона составляют другие членистоногие, реже — небольшие рептилии, грызуны и даже летучие мыш

...

Читать дальше »

|

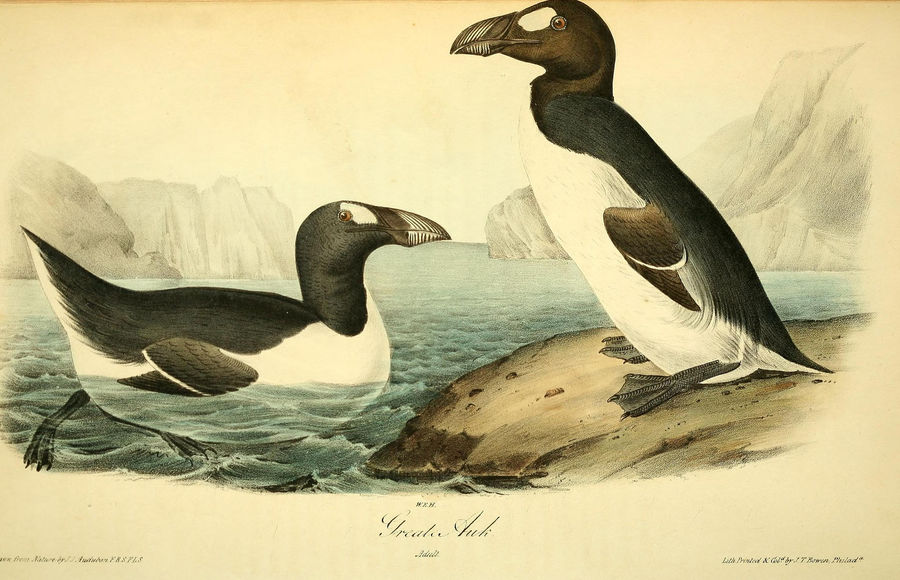

В Великобритании попытаются клонировать птицу, последний экземпляр которой жил не позднее 1844 года. Когда последняя бескрылая гагарка попала в руки охотникам на северных берегах Исландии, в России правил Николай I, а в Париже впервые встретились Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом. С тех пор этих беззащитных нелетающих птиц размером со среднего пингвина никто не видел: их истребили ради теплого пуха и мяса.

Однако в мире сохранилось множество чучел, шкур, яиц и даже законсервированных внутренних органов бескрылых гагарок. Теперь международная группа ученых на базе центра Revive & Restore планирует использовать все имеющиеся материалы, чтобы выделить ДНК бе

...

Читать дальше »

|

|